2020/06/27

藤山正彦のぷち教育学【知能】

こんにちは。藤山です。教育に関するお話をしていきます。

今回は、知能についてお送りします。

「あの人は知能が高いなぁ。」とか「ニワトリはイヌより知能が低い。」などと使われているこの「知能」という言葉ですが、様々なとらえ方ができる言葉です。知能が高いか低いかは種によって決まっている→知能は遺伝で決まるものだ、つまり一生変わらないはずだとか、そもそも言語能力が低いと低く測定されるし、環境や知的訓練によって数値を変えることもできる。→学習によって知能を伸ばすことができるものだ、といった考えの違いもあります。これが生き物の頭ではなくて、たとえば自動車のエンジンのような機械なら、簡単に最大出力や最大トルクといった数値で「能力」を表現することができるのですが、特に人の場合は複雑な知的活動を行っていますのでその評価は簡単ではありません。

「問題解決(problemsolving)能力」のことを「知能」と定義している論もよく見かけますが、その解決すべき問題が「漢字検定試験に合格する事」のように既存の知識を要求される場合は暗記する力が中心になりますし、「何キロも離れた島の間を泳いで渡る事」といった問題解決には主に体力が必要だったりします。(実は効率よく体を動かすには頭も使っていますので、体の能力だけではないのですが、割合としては筋力や持久力など体の能力の方が多く必要になるはずです。)つまりは解決すべき「問題」が定義されていないので、これまた曖昧な言葉になってしまいます。

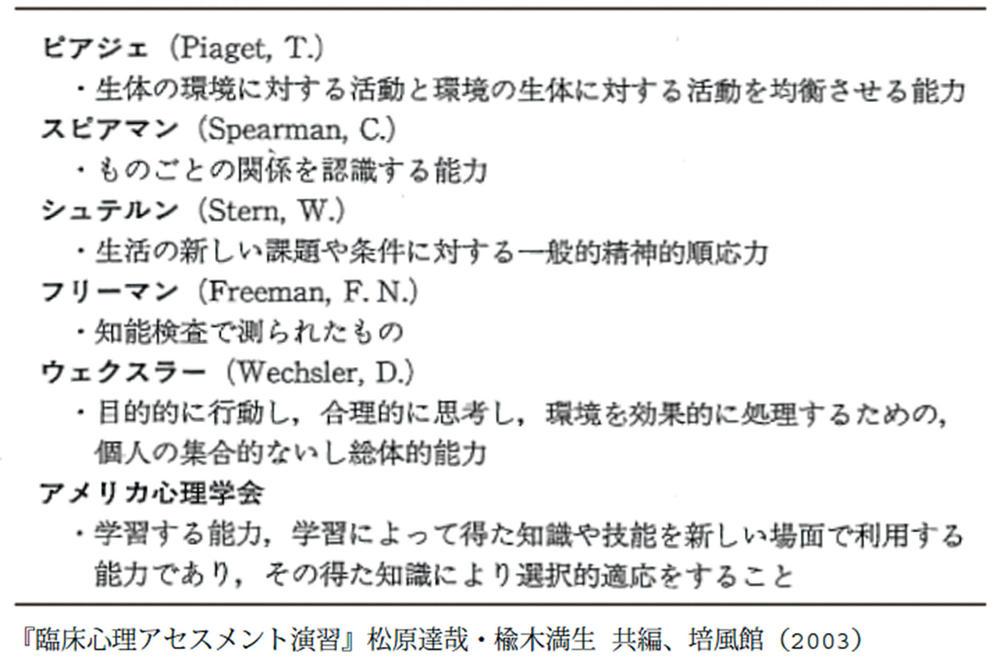

心理学の先進国、アメリカでも様々な定義がなされてきました。知能とは①抽象的思考力、②学習能力、③環境適応能力を含むものだとの考え方は共有されていましたが、さらにウェクスラー(DavidWechsler,1896-1981ルーマニア生まれのユダヤ系アメリカ人の理学者)が「目的的に行動し、合理的に思考し、その環境を効果的に処理する個人の総合的、全体的な能力」と明確に定義しました。

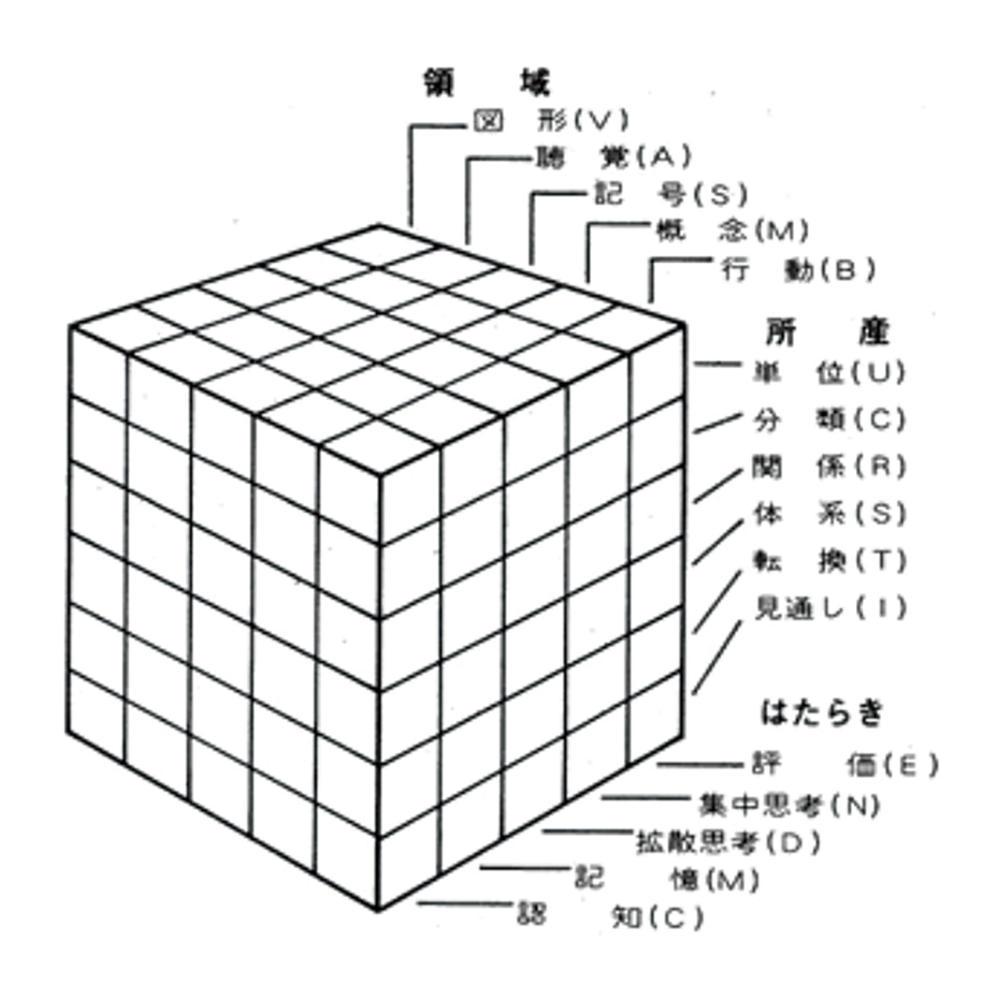

さらに、ギルフォード(JoyPaulGuilford,1897-1983アメリカの心理学者)は内容・操作・所産の3次元から構成される立方体モデルを提案しています。(図1)

■図1

ここまで来ると、知能=能力、ではなく、知的活動の過程まで知能に含むという考え方になるわけです。しかし、最近は知能をもっと広くとらえるべきだという考えが主流になり、代表的な説はガードナー(HowardEarlGardner,1943-アメリカの発達心理学者)による「言語・論理数学・空間・音楽・身体運動・対人関係・自己」という7つの要素で知能を説明しています。

教育学や心理学を学んだ方は、ここに出てきた人の名前に聞き覚えがあるかもしれません。実は知能検査や性格検査を作った人たちでもあります。知能検査といえば以前IQ(=知能指数)が頭の良さを表す数値として重宝されました。しかし「精神年齢」÷「実年齢」×100という計算方法でしたので、大人では意味のない数値になります。たとえばIQ150の80歳の人の精神年齢は120歳という意味のない評価になります。

知能検査はアルフレッド・ビネー(AlfredBinet,1857-1911フランス・ソルボンヌ大学の心理学者)らによって100年ほど前に開発されたもので、当時は就学時の知的障がい児認定を想定されていました。しかしアメリカに輸入されるとギフテッド教育(標準以上の知的発達をした児童にさらなる教育の機会を与える英才児教育)や移民制限にも利用され、過度な優生政策や人種政策に利用されることとなりました。1948年、戦後の日本にもGHQの指導で大学入試に知能検査が導入されましたが、1955年には廃止されています。つまり現在83~91歳で大学に進学した人はこの検査を受けていたことになります。その後1958年から就学時健康診断として知能検査が実施されていますが、エリート選別の為ではなく、当初の目的である学習に支障のある児童を見つけるために使われています。

評価方法や方式も変わってきました。今日では同じ年齢の中での偏差値を元にして表現するのが主流になってきました。また発達障害の児童用の非言語式のもの(ノンバーバル検査)や、就学時用、高能力適性発見用など目的に応じた様々な知能検査が発行されており、一律の共通な数値で知能を表現することはありません。また評価が低かった場合は特に本人がその結果を知ることによって、自分は能力が低いので努力は無駄だと思い込む可能性もあるので、本人に結果を知らせることはありません。教師は知ることができますが、潜在能力も過小評価して十分な指導をしない(教師があきらめる)という危険性も指摘されていますので、その結果の扱いには注意が必要だとされています。

今ではその一部が企業の採用試験や公務員試験、法科大学院の適性検査などにも使われています。しかしここで測定される「知能」は能力のごく一部に過ぎず、その結果に万能性が無いわけですから、評価の一部に留まっています。社員を知能検査だけで選ぶのは、体操のオリンピック代表選手を腕立て伏せの回数だけで選ぶ、と同じくらい馬鹿げた行為だと言えます。

■様々な「知能」の定義

知的な能力以外も表現するために考え出された「EQ(=EmotionalIntelligenceQuotient心の知能指数)」はダニエル・ゴールマン(DanielGoleman,1946-アメリカの科学ジャーナリスト)らによって広められています。このEQは内山喜久雄(1920-2012心理学者筑波大学名誉教授)によると「スマートさ」「自己洞察」「主体的判断」「自己動機づけ」「楽観性」「自己コントロール」「愛他心」「共感的理解」「社会的スキル」「社会的デフトネス(器用さ)」を構成要素としているとのことで、いわゆる頭の良さを数値化するという点では同じですが、処理能力よりも社会への適応能力に重きを置いたこの考え方です。今後どのように広がりがあるのか楽しみです。

5年ほど前にオックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン博士が、10年後には人が行っている47%の仕事がAI(人工知能)に奪われる、というセンセーショナルな論文を発表しましたが、AIが行っているのはビッグデータとディープラーニングによる知的単純労働の自動化でしかなく、過去のデータを元に処理することしかできない人工知能は「知能」とは呼べません。少なくともその能力が数値化できる時点で「知能」ではないのです。

最初の話に戻りますが、私自身は勿論、今の教育学では人の知能は環境や訓練によって変わる、という考え方に立っています。運動によって運動能力が上がるのと同じように、知的刺激によって知的能力が向上するのは当然ですが、そのことに気が付くのに100年かかること自体が「知能」とは単純なものではないことを示しています。

ともかく皆様のお子様方も日々知的刺激を受け続け、人工知能が追い付けないような「知能」を身に着け、その人工知能も駆使してさらに豊かな社会を作っていただければと思っています。

【参考文献】

・Cronbach,L.J.,Howcaninstructionbeadaptedtoindividualdifferences?CharlesMerrill,1967

・DavidWechsler『日本版WAIS-R成人知能検査法』品川不二郎・小林重雄・藤田和弘・前川久男共訳編著、日本文化科学社、1990年

・辰野千寿『新しい知能観に立った知能検査基本ハンドブック』図書文化社、1995年

・『田中ビネー知能検査法』田中教育研究所編、田研出版、1991年

・内山喜久雄『EQ、その潜在力の伸ばし方』講談社、1997年

・『講座心理学9知能』肥田野直編、東京大学出版会、1970年

<文/開成教育グループ 入試情報室 藤山正彦>

【フリステWalker 第132号(2019.10月)掲載】